1月18日(土)に田村市役所で行われたドローン特別講座の「成果発表会及び意見交換会」にドローン科学探究部の生徒が参加しました。

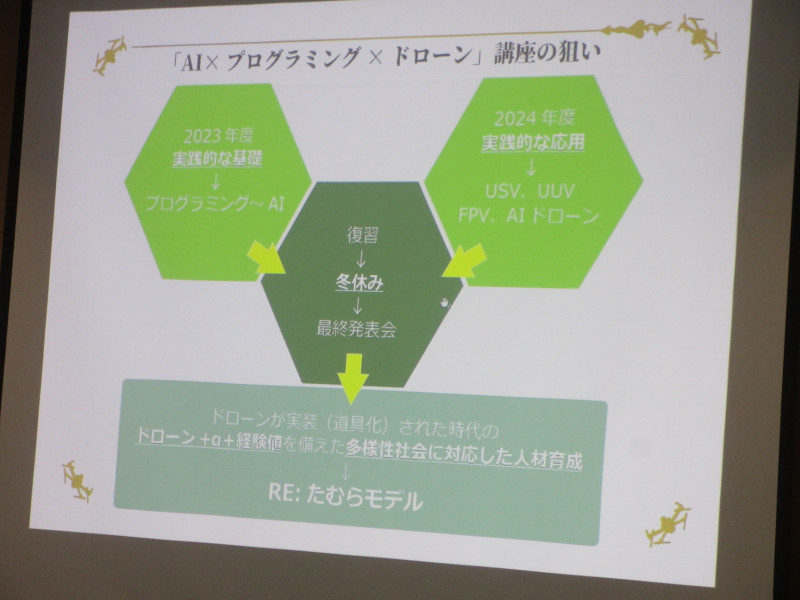

今年度のドローン特別講座のテーマは「AI×ドローン×プログラミングー応用編-」です。

生徒たちは、①水中・水上ドローン ②FPVドローン・AIの活用 ③ドローンプログラミングについて、慶應義塾大学の先生方からご指導をいただきながら、様々な実践を行ってきました。

当日は、田村市長をはじめ多数の関係者の皆様にもお越しいただき、生徒たちはこれまでのドローン探究の成果を発表、そして意見交換を行いました。

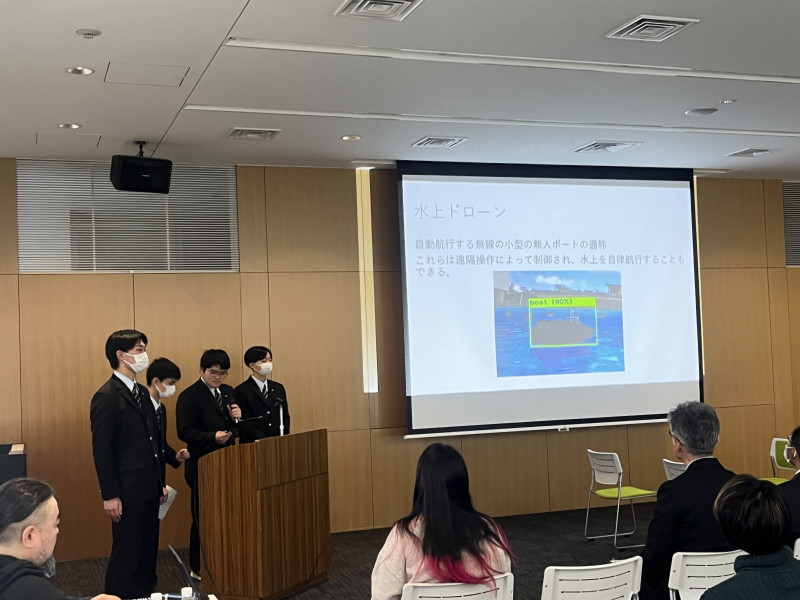

①水中・水上ドローン

水中・水上ドローン班は、今年の夏に学校のプールで体験したことを報告しました。

空のドローン×水のドローンの活用(飛行ドローンで撮影した映像をモニターで共有し、映像を見ながら水上ドローンを操縦すること)について、その利点と難しさを分析し、災害や点検、生き物調査での活用の展望を述べていました。

発表会で披露した「水中・水上ドローン班」の動画です。ぜひご覧ください。

②FPVドローン・AIの活用

FPVドローンはゴーグルをつけて操縦するもので、閉所での飛行も可能です。

講座を通して、物体検出のAIとの組み合わせで、防犯対策や遭難者捜索に活用できる可能性を感じたこと、インフラ点検や観光PRにも応用できることを伝えていました。

発表会で披露した「FPV×AI班」の動画です。ぜひご覧ください。

③ドローンプログラミング

プログラミング班は小型ドローンのプログラム飛行を実演しました。

PythonでTELLOに指示を出すのですが、プログラム通り飛行しないこともあり、電波干渉やプログラム文の修正など、大学の先生にアドバイスをいただいて、学校で試行錯誤してきました。飛行距離のずれはありましたが、無事披露できて良かったです。

慶應義塾大学の古谷教授より、特別講座の修了証が授与されました。

発表会後には、ドローンでの地域課題解決に向けた意見交換があり、

「広範囲の捜索においては、ドローンの電波が途切れてしまうのでどうすればよいか」

「ドローンに触れたことのない人も気軽に参加できるようなサークルが地域にあるとよい」

など、生徒たちも積極的に質問や意見を述べていました。

最後には、ドローンを活用している企業に就職した卒業生の発表もあり、特別講座の学びが、それぞれの将来につながっていると感じました。

3年生は、今回が最後の特別講座。

「3Dモデルの作成」、「プログラミング」・「AI検出」など、ドローンと地域への活用を考え、挑戦できた3年間だったと思います。進路先でも、様々なことに挑戦する姿勢を忘れずに頑張ってほしいと思います。

ドローン部の活動において、慶應義塾大学の先生方や田村市職員をはじめ、たくさんの方々にご指導・ご協力をいただき、大変感謝しています。本当にありがとうございました!

<生徒の声>

・災害現場に行った先生が、地面が割れて安全な状態ではないので車の上からドローンを飛ばしたというお話をされていて、その場の状況に応じた対応が必要だと感じた。これからの部活動でも、ドローンの操縦を楽しみながら地域に貢献できる方法を考えていきたいと思う。

・これからの田村市について、ドローンがどのような場面で役に立てるか考えるいい機会になった。そのためには、自分たちドローン部が主体となって操縦技術の向上や操作できる人たちを増やしていきたい。