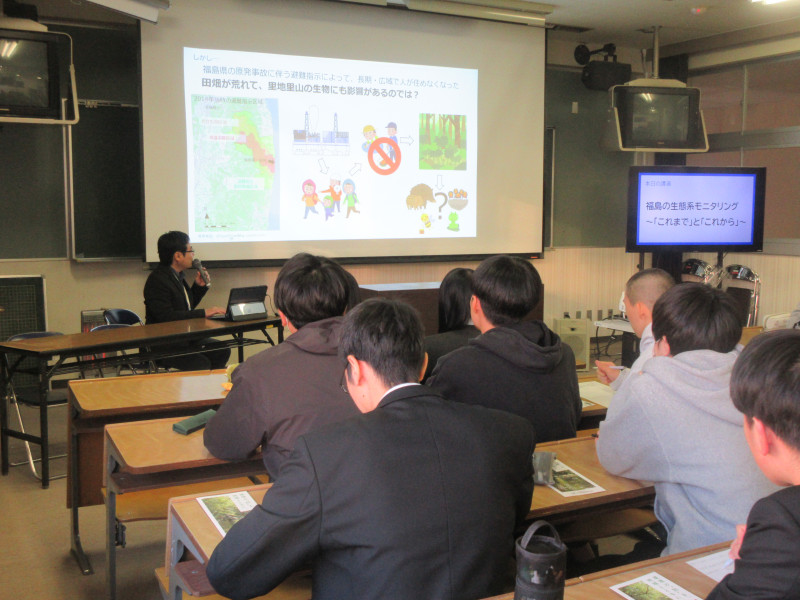

11月10日(月)国立研究開発法人国立環境研究所 福島地域協働研究拠点環境影響評価研究室 主幹研究員の吉岡明良様をお招きし、「福島の生態系モニタリング~「これまで」と「これから」~」と題し、東日本大震災以降の福島の生態系に関する講話を実施しました。

講話のなかでは、生き物の変化について実際のデータをもとにお話があるとともに、カメラ等を使用しての最新のモニタリングの方法についてもお話がありました。

講話を聞いた生徒からは「今まで被ばくや人が住まなくなったことによって起こる野生動物や環境の変化について詳しく知らなかったけど、講話を聞いてモニタリングの意味や方法について理解することができた」といった感想や「モニタリングの活動があることを知り、自分の興味関心が搔き立てられた良い時間になった」といった声が寄せられました。

アクティブの活動において、福島県の環境に着目した取り組みは今回が初めてでしたが、生徒にとっては新たな視点を得ることができた貴重な時間となったようです。

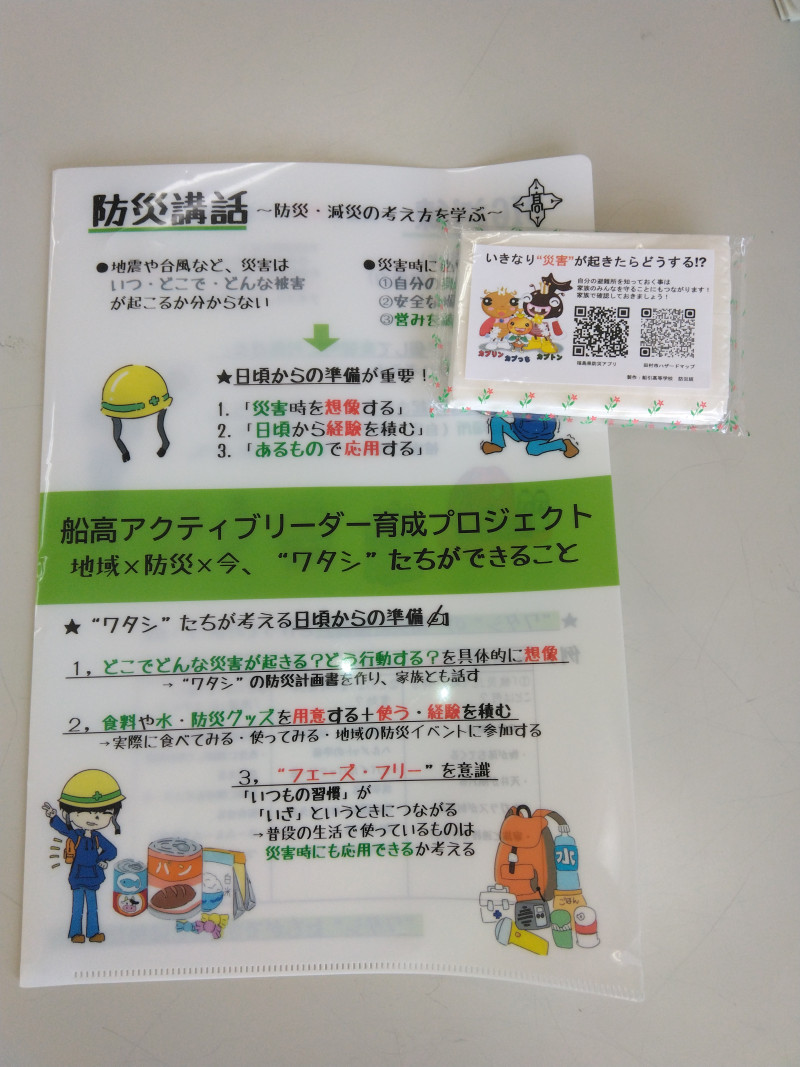

9月28日(日)、田村市総合運動公園にて開催された「田村市ふれあい防災2025」に船引高校アクティブリーダーのメンバーが参加しました。

船引高校のブースでは、アクティブリーダーのメンバーが作成した防災クリアファイルと、総合的な探究の時間で3年生(防災班)が作成した防災啓発ティッシュの2種類を配布しました。田村市のハザードマップや福島県の防災アプリについて田村市民のみなさまに紹介しながら、配布しました。

田村市民のみなさまからは「防災についてわかりやすいファイルだね」「福島県の防災アプリをこの機会にダウンロードしてみようかな」といった声が寄せられました。

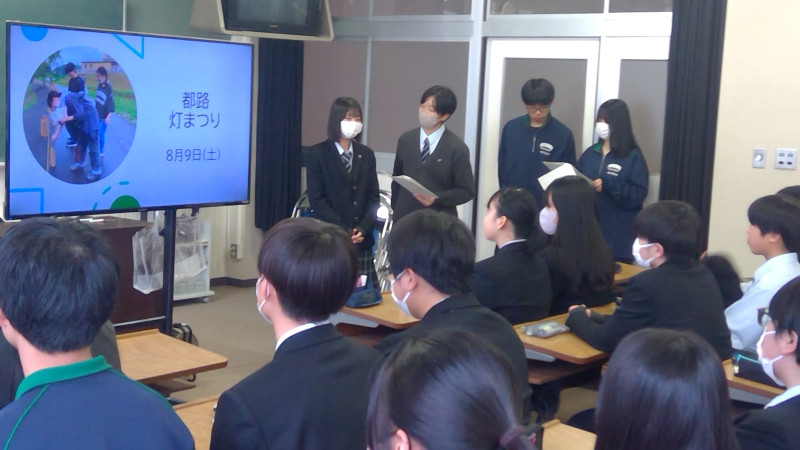

8月9日(土)にアクティブリーダーを中心に38名の生徒が、「都路灯まつり&盆踊り大会2025」にボランティアとして参加しました。

今年も都路町の古道体育館周辺の一帯が会場となっており、生徒たちは地域のお祭りを楽しみつつ、伝統ある灯まつりの「竹灯」の設置、点火作業を行いました。

船引高校生は、都路小学校や都路みらい公園、川沿いの3か所に分かれて、竹灯の中のろうそくに火を灯しました。周りを見て、互いに声をかけながら、設置・点火作業を積極的に取り組む生徒の姿が見られました。

竹筒にろうそくが入っている様子。

都路小学校の校庭に並ぶ竹灯。

また、ボランティアだけでなく、舞台発表や屋台など各々でお祭りを楽しみ、生徒たちも“地域とのつながり”を実感できたのではないかと思います。

今回の参加で、改めて自分たちの地域の良さを感じた生徒も多かったようです。これからの学校生活、アクティブリーダーの活動に生かしていってもらいたいと思います。

<生徒の声>

・祭りを通してどんなことをやっているのかを知りたくて参加したが、地域の人達との交流ができ、竹灯の並べ方や祭のことなど様々なことが知ることができた。

・地域で開かれる祭りのことについて、何か学べるものはないかと思い参加した。火を灯す作業や白い線に沿って竹を立てることなど、祭りの運営の人と協力しながら作業を体験できた。また、屋台の様子や雰囲気や、いろんなイベントを広げることによって地域を盛り上げられるということを学ぶことができた。

・竹灯を準備したり、灯をつけたりするボランティアをすることができた。その他には場を盛り上げるための歌や鬼太鼓、船引高校のよさこい部もよさこいを披露してお祭りもとても楽しいものだったと思う。沢山の方の協力、支援があって素晴らしいお祭りが成り立っていることが改めて実感できた一日だった。

7月30日(水)アクティブリーダー(地域活性化班)では、福島市の土湯温泉に校外学習に出かけました。土湯温泉では、午前中フィールドワークを行い、温泉街にある観光施設を自分たちの目で見て、東日本大震災やコロナ化からの復興の様子を感じる体験をしました。午後は、土湯温泉観光協会の加藤貴之様から、東日本大震災からの土湯温泉の復興の歩みに関するお話をお聞きしました。

<参加した生徒の感想より>

「地域の復興には自分自身が地域性をよく知り、その地域にあった復興の方法を見つけることが大切だと感じました。この校外学習で学んだことを田村市の地域づくりに活かしていきたいです。」

船高アクティブリーダー育成プロジェクトでは、今年も田村市で開催されている避難所宿泊体験に参加してきました!近年は地震だけでなく、台風や線状降水帯で起こる大雨による災害など、多くの地域で災害が発生している現状があります。船引高校がある田村市でもいつ災害が起こるのかは分かりません。そのため、災害時に「命を守るために必要な知識を得ること」、「災害時に誰かの力になれる方法を学ぶこと」を目的に、毎年避難所宿泊体験に参加をしています!!

今回の活動では、2日間ある日程の中で初日のみの参加となりましたが、短い時間の中でも多くのことを学び、体験し、考える機会をもつことができました。

<避難所宿泊体験の内容>

①避難所設営体験

避難所設営体験では、実際に避難所を設営する中で「テントの設営」や「コット(簡易ベッド)」などの準備について体験することができ、自分たちで避難所を設営することができました。災害時には避難所の設営は迅速に行う必要があり、そのためには災害が起こる前から練習をしておくことが大切であることを知るとともに、自分たちでも「できる」ということを知ることで、有事の際には自分から動き、誰かのために行動できる「コト」を見つけることができました!

②田村市防災アドバイザーによる講話

田村市の防災アドバイザーの佐原さんの講話では、「自助」「共助」「公助」の観点からのお話を聞くことができました。また、能登半島地震の際の避難所の状況を写真を通して説明していただく機会もあり、実際の災害時の現状を知るとともに、自分たちがその立場だったらという視点でも考える機会となりました。さらに、福島県で作成されている「マイ避難ノート」を用いた内容もあり、田村市のハザードマップを見ながら、災害時の行動について考えることができ、自分の命、周りの人の命を守るために行動を知ることができました!

③ロープワーク、サバイバル技術講座

ロープワーク、サバイバル技術講座では、田村市地域おこし協力隊の橋本さんからお話やロープワーク体験の時間がありました。サバイバル(キャンプ等)は、防災対策にもつながっており、いろいろな事を知ることで、災害時にも「何か」をするきっかけになっていきます。今回の体験を通してロープワークに興味をもち、YouTube等を通して自ら学んでいく姿を生徒たちに期待しています!

④防災食及び給水体験

防災食及び給水体験では、田村市で備蓄されている防災食を試食したり、防災炊飯体験(ビニール袋でご飯を炊いたり、パスタを茹でたり)をすることができました。なかなか普段体験することができないことなので、よい経験となりました!!

船高アクティブリーダー育成プロジェクトでは、これからも「防災・減災」をはじめとした地域貢献活動を推進していきます。いろいろな体験を通して、多様な方々と触れ合い、地域とともに生徒及び学校が発展していけるよう活動を行っていきます!!

2025年度船高アクティブリーダー育成プロジェクトの第1回目の活動が実施されました。

今年度は、1年生31名、2年生37名、3年生13名の総勢81名での活動となります。

第1回目の活動では、船高アクティブリーダー育成プロジェクトの趣旨と活動について2年生、3年生から説明がありました。

メンバー全員が真剣な眼差しで聞き入っていました。

今後の活動については、随時HPでお知らせしていきます!

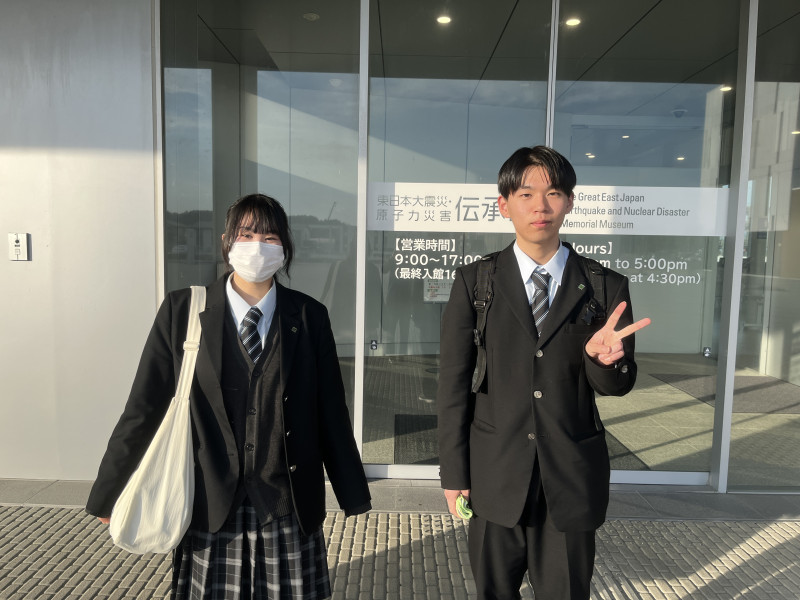

1月20日(月)に双葉町産業交流センターで行われた「震災と復興を未来につむぐ高校生語り部交流会」に、アクティブリーダーの生徒2名が参加しました。

震災と復興に関する地域課題探究学習として、アクティブリーダーでは、

・震災の「過去」「教訓」を知る(伝承館の見学、防災講話、DIG訓練)

・復興の「今」を知る(浜通りの視察、都路灯まつりボランティア)

・「未来」につなぐために「今」を変える(防災の学びを伝えるクリアファイルの作成、地域PR動画の発信等)

などの語り部に関する活動を行い、生徒一人一人が福島における震災、復興、未来について考えを深めてきました。

今回は活動の集大成として、自分たちの思いを語り、そして他校の生徒との意見交換を行いました。

発表では、他校の生徒からいただいた質問にも、自分たちの経験をもとに一生懸命答える姿が見られました。

また、発表のあとは他校の生徒とのワークショップ、伝承館の見学を行いました。

「震災を自分ごととするにはどうすればよいか」

「未来に何を伝えるか」

などについて考え、意見を交わしたことで、今後の活動において参考になることが沢山見つかりました。

震災の記憶消滅世代となりつつある中で、私たちが今、未来につなぐためにできることを考え、これからも活動に励んでいきたいと思います。

<生徒の声>

・他校の話を聞いて、探究をしている自分たちを知ってもらうという発想がよかった。「今、これだけ復興している」ということを発信することが風評被害をなくせると思った。

・色々な世代が震災を自分ごとにするきっかけとして、防災を楽しむ(防災ゲームや紙芝居など)視点も大切だと思った。

10月6日(日)に田村市総合運動公園で行われた「ふれあい防災2024」にアクティブリーダーの生徒10名が参加しました。

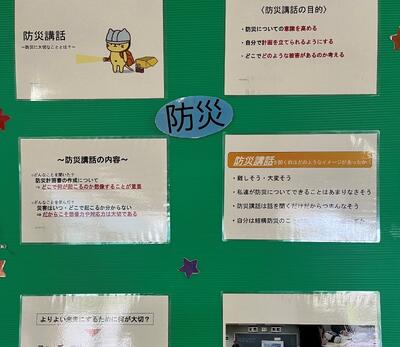

船引高校では、防災・減災の学びを地域に伝えるために「アクティブ防災パネル」を展示しました。当日はブースに来てくださる方も多く、生徒たちでコミュニケーションをとりながら、自分たちの防災・減災の学びを伝えることができました。

※アクティブリーダーの防災班がパネルを作成しました。

会場内では、様々な防災体験ブースがあり、災害時の行動やその備えについて学びを深めることができました。(地震の体験車もあり、震度7に乗った生徒は、大地震への備えの必要性を実感していました。)

(119番通報)

(救命救急体験)

(災害救助犬とのふれあい)

(放水体験)

(放水体験)

また、田村市の生活安全課の方と「防災食の提供」や「避難所設営の準備」も行わせていただきました。

・地域の方へ声がけ、防災食の提供

・避難所のテント、段ボールベッドの作成

など、いざという時にも、自分たちができることをもっと増やしていきたいと思いました。

(火まもり君と)

<生徒たちの声>

・船高ブースに来た方が、防災意識を高めるためにDIG訓練のようなものが必要だと話していて、関心をもってもらえて嬉しかった。

・多くの人にけんちん汁やご飯を出すことができた。美味しくない訳じゃなく、栄養も取れるし、味も濃いめなものが多くて、災害時のご飯は困らなそうだと感じた。

8月20日(火)に震災復興地の取り組みを学ぶため、アクティブリーダーの生徒が”浜通り地域への視察”に行ってきました!

訪問先は「福島ロボットテストフィールド」(南相馬市)と「浅野撚糸㈱ フタバスーパーゼロミル」(双葉町)です。

今回の見学を通して、福島における最先端の技術開発の様子、浜通りで働く方々の思いなどを伺い、震災地域の産業復興の視点を学ぶことができました。

浜通りを見て、聞いて、感じたことをもとに、自分たちの活動に生かしていきたいと思います。

<福島ロボットテストフィールド>

「陸・海・空のフィールドロボット」の一大開発実証拠点です。

施設の説明をいただき、見学を行いました。

エントランスには空飛ぶクルマがありました。

ロボット・ドローンの実験等ができる屋内施設を見せていただきました。

こちらの写真は「人型」の重機のロボットで、危険箇所などの重労働の機械化を目指すものだそうです。

他にも道路や橋、トンネルなど実際の市街地フィールドや、水没や瓦礫・土砂崩落など災害を想定したフィールドもあり、実際の使用環境を再現した広大な敷地・施設に驚くことばかりでした。

これらのフィールドを使って研究開発を行う企業が集まっているとのことで、復興地での産業集積が進んでいると感じました。

<浅野撚糸㈱ フタバスーパーゼロミル>

岐阜県の浅野撚糸という会社が特許技術を持つ魔法の糸の生産工場です。

「糸で紡ぐ。双葉から世界へ」

糸の製造工場とタオル販売ショップ・カフェが双葉町にオープンし、復興交流拠点となっているそうです。

カフェでは福島県産の食材を使ったメニューもあり、各々昼食をとりました。

会社の概要、歴史の紹介とともに、

「なぜ双葉町で働くことを決めたのか?」など、社員の方の福島への想いについても伺うことができました。

撚糸工場内の見学も行いました。

工場内に並ぶたくさんの撚糸機は圧巻です。

実際に糸に触れたり、吸水力を見たり、その技術の高さに驚きました。

「産業をもって人を呼び込み、交流人口を増やす。」

「交流人口が増えることが街は活性化していく。」

とのお話もあり、

復興において、地域産業の活性化は重要であると感じました。

<生徒の声>

・今回の視察を通して、地域の復興のために努力を重ねている方の姿を改めて認識することができた。東日本大震災の影響が特に大きかった浜通りが、少しずつ確実に発展している様子を見て、人々の思いによるパワーは凄まじいものだと感じた。

・福島ロボットテストフィールドでは、AI化が進んでいる日本において、様々な現場で活躍できるロボットの技術がとても重要になると感じました。空飛ぶクルマや災害時においてのドローンの活用について興味が湧きました。フタバスーパーゼロミルでは、「何があっても事業を成功させたい」「お世話になった福島県に何か恩返しをしたい」という初代、2代目社長の思いに感激しました。今回の視察を通して、私も福島県の為に行動できる人になりたいと思いました。

8月10日(土)にアクティブリーダーを中心に29名の生徒が、「都路灯まつり&盆踊り大会2024」にボランティアとして参加しました。

今年は都路町の古道体育館周辺の一帯が会場となっており、生徒たちは地域のお祭りを楽しみつつ、伝統ある灯まつりの「竹灯」の設置、点火作業を行いました。

船引高校生は、都路小学校や都路みらい公園、川沿いの3か所に分かれて、竹筒の中のろうそくに火を灯しました。周りを見て、互いに声をかけながら、設置・点火作業を積極的に取り組む生徒の姿が見られました。

アクティブリーダーのPR班では、「灯まつり」の魅力を伝える動画作成のため、実行委員の方々を中心にインタビュー撮影も行いました。インタビューでは「灯まつりの魅力は“地域住民とのつながり”」と話す方が多く、地域の伝統ある灯まつりを継承する思いを伺うことができました。

また、ボランティアだけでなく、かるたやクイズ大会など各々でお祭りを楽しみ、生徒たちも“地域とのつながり”を実感できたのではないかと思います。(かるた大会で優勝した生徒は都路の卵をいただきました。)

今回の参加で、改めて自分たちの地域の良さを感じた生徒も多かったようです。これからの学校生活、アクティブリーダーの活動に生かしていってもらいたいと思います。

<生徒の声>

・地域のお祭りだからこその地域愛をとても感じました。都路に関するクイズなど、自分の地区ではやらないような地域を活かしたお祭りだなと思いました。地域の方とも交流ができ、親しみやすい方が多く楽しみながらボランティア活動することが出来ました。

・ボランティアに参加して都路の自然豊かな魅力や灯まつりの祭り、地域の人の温かさ、舞台の盛り上がりなど沢山知ることが出来ました。祭りと言えば屋台などで楽しむイメージですが、その楽しみを味わえるのも地域の方々や応援の準備があってこその楽しみだと改めて感じることが出来ました。

・参加している大人も子供もみんな笑顔で凄く優しい方ばかりでした。

こんな風にいろいろな年代の人達がひとつの事に取り組める灯まつりは無くしてはいけない大事な伝統であるという事がよく分かりました。